废止“左行右立”:从文明误区到科学治理的进阶之路

周城雄

近日,北京地铁扶梯上悄然出现的“小脚印”标识引发市民关注。这一设计旨在引导乘客并排站立、握紧扶手,而非延续过去的“左行右立”习惯。

“左行右立”指的是搭乘扶手电梯时靠右站,将左边一侧空间留给赶路的乘客或作为紧急情况通道。作为广受认可的国际惯例,这一做法被国内很多城市引进,人们早已习以为常。那么,是什么让“左行右立”的惯例又出现了变化呢?

从舶来品到文明符号

127年前,杰西·里诺(Jesse Reno)发明了第一台自动扶梯,并于1892年3月15日获得专利。首台自动扶梯当时被称为“倾斜式升降梯”,于1893年1月16日安装在美国纽约市康尼岛老码头。

事实上,“左行右立”的起源可追溯至19世纪末的英国,但来源已不可考。这或许是一个随机现象又或者是复制现象,也可能与该国左侧驾驶习惯有关。

无论原因如何,扶梯的这一“黄金法则”已经传遍世界,包括美国、德国等。日本、韩国等也将此视为文明礼仪的象征。

2006年起,中国为迎接北京奥运会和上海世博会,大力推广“左行右立”,试图与国际接轨。上海地铁甚至组织志愿者手持标语宣传,并将其写入公共文明指南,使之成为城市文明的标志之一。虽有一些国家采取右侧通行的办法,但有一点是毋庸置疑的,在大多数国家,堵住通行道都令人不快。

然而,这一规则实为“舶来的文明误区”。早在2006年,我国香港学者苏廷弼便指出其安全隐患,加拿大多伦多、韩国首尔等地也因事故频发而废止该倡议。中国在推广过程中,虽短暂塑造了秩序井然的表象,却忽视了其与本土实际需求的适配性——人口密度高、电梯负荷大、安全隐患多等问题逐渐浮出水面。

安全、效率与机械损耗的三重矛盾

首先,“左行右立”带来的安全隐患如同行走的“隐形炸弹”。自动扶梯的设计本不适合行走。其梯级高度(21~24厘米)远高于普通楼梯(13~18厘米),且运行速度更快(地铁扶梯达0.65~0.7米/秒),行走时极易踏空或被绊倒。上海法院曾判决一起因扶梯行走引发的碰撞事故,伤者最终获赔11万元。日本东京在2011—2013年有3865人因扶梯事故送医,我国香港地铁43%的摔倒事件与行走相关。

其次是效率悖论中的通道浪费与拥堵。英国伦敦地铁实验显示,“左行右立”使扶梯负载量减半,底部人群拥堵加剧;而双侧站立每分钟可多运送31人,效率提升28%。国内如上海、北京等超大城市,高峰时段若强制留出左侧通道,反而导致空间利用率低下,加剧客流积压。

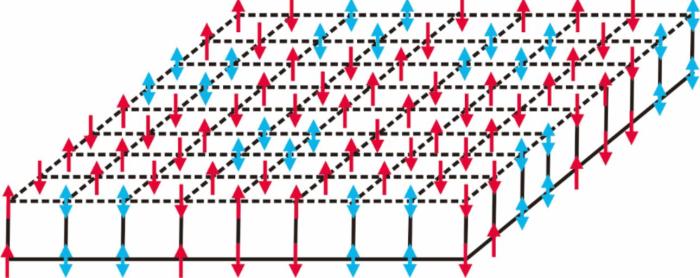

最后是机械损耗成为失衡的代价。长期“左行右立”导致电梯右侧部件磨损严重。南京地铁统计显示,95%的电梯损坏源于受力不均,右侧梯级链、挡板及梳齿板加速老化,维修成本激增。有电梯专家指出,单侧承重会引发倾斜,缩短设备寿命。

从“禁令”到“引导”的多维举措

近年来,国内外一些大城市相继叫停“左行右立”,转向更科学的安全规范。例如,上海地铁2019年发布新版《乘梯须知》,将“禁止行走或奔跑”列为首条禁令,并通过地贴、广播循环提示“站稳扶好”。

东日本旅客铁道公司通过地面图示、扶梯标语,如“不要行走”及志愿者引导,推广双侧站立;英国伦敦地铁尝试在扶梯左侧绘制脚印,利用全息投影劝导。我国南京地铁开展安全宣传活动,香港安排“扶梯安全大使”现场示范,以柔性方式改变公众习惯。这些举措的核心在于将安全置于效率之上,通过规则细化与行为引导,降低系统性风险。

废止“左行右立”并非简单否定,而是需在扬弃中探索新规则。首先应当保留“应急通道”功能,在低峰时段或特定场景(如紧急情况),可允许左侧通行,但需明确标识“仅限紧急使用”,并辅以语音提示,避免常态化滥用。其次应当强化楼梯分流作用。优化楼梯设计,吸引年轻群体主动选择楼梯,缓解扶梯压力。日本“游戏化通勤”与我国蚂蚁森林捐步模式可资借鉴。最后是技术赋能安全监测。利用人工智能监控扶梯人流密度,动态调整运行速度或开放左侧通道;在扶梯入口设置智能提示屏,实时播报安全提醒。

规则的变迁本质是社会治理从“粗放倡导”向“精细管理”转型。伦敦地铁的试验表明,改变人们的行为习惯仅靠口号无法实现,需结合硬件改造、行为引导与公众参与。安全与便捷的平衡需动态调整,避免一刀切。未来,社会治理应遵循三重逻辑:数据驱动——依托电梯故障率、事故统计等数据,动态评估政策效果;人性化设计——如香港“扶梯安全大使”的亲和力劝导等,降低规则抵触感;公众共治——通过问卷调查等吸纳民意,使规则制定更具包容性。

总之,废止“左行右立”绝非文明的倒退,而是城市治理从形式向科学理性的跃升。这一规则变迁提醒我们,真正的文明不应是机械模仿“国际惯例”,而应立足本土实际,以安全为基、以人性为本,在破与立的辩证中实现社会治理水平的螺旋式上升。唯有如此,方能在快节奏的现代社会中,构筑起兼顾效率与温度的公共秩序。

(作者系中国科学院科技战略咨询研究院研究员)

| 分享1 |